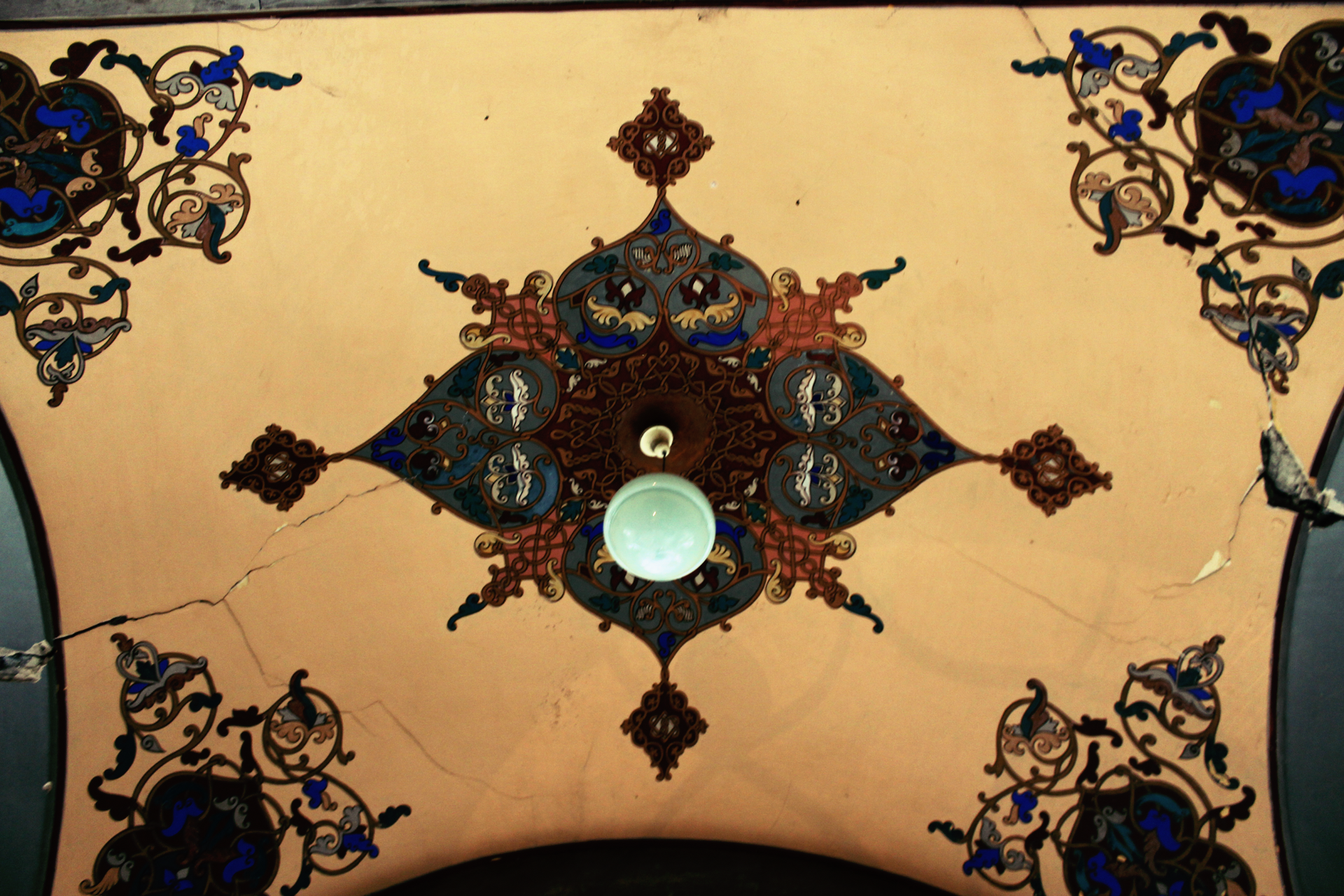

Как-то раз я побывала в тбилисской Парламентской библиотеке. В самой большой, той, что в историческом здании в центре города. Я попала не во второй или третий корпус, куда обычно и ходят читатели, а в первый, где помимо книгохранилища, есть еще и книжный музей. А еще там есть росписи, абсолютно уникальные рисунки.

Впечатленная увиденным, я захотела написать об авторе этих рисунков Генрике Гриневском. Но идея почему-то отошла на второй план, хоть и засела в голове занозой. Теперь же, после прочитанного романа Анатолия Рыбакова "Дети Арбата", мне понятно, почему отошла. Она ждала своего часа, "дозревала" до ситуации, когда я подойду к написанию истории более подготовленной внутренне.

Герой ненаписанного романа

Какое отношение имеет роман Рыбакова к судьбе Гриневского? Да никакого, с одной стороны. У Гриневского и род занятий другой, он ведь художник, а не служащий на заводе, как главный герой произведения. И в советскую власть, как идеальную формацию, приносящую абсолютную справедливость, человек искусства вряд ли верил.

А с другой стороны, он так же, как и многие герои романа, просто хотел жить, любить и творить на благо страны, в которой жил. Но вместо этого оказался закинутым в чудовищную по жестокости машину и точно так же, как герои произведения, разделил судьбу целого поколения, искалеченного репрессиями.

О чем поет вечно молодой Тифлис, или Сказ об ашугах города >>>

Жизнь художника завершилась трагически. Обвинив в шпионаже профессора академии художеств, художника-оформителя первого корпуса парламентской библиотеки и иллюстратора к притчам Ильи Чавчавадзе расстреляли. Для обвинения в предательстве оказалось достаточно его польского происхождения. Причем комиссары постарались не просто устранить неблагонадежный элемент физически, но и стереть из прошлого города, уничтожить любое упоминание о нем. Большая часть его работ была уничтожена.

Генрик Гриневский родился 6 ноября 1869 года в городе Кутаиси, в семье польского ссыльного поселенца Теодора Гриневского, который находился на гражданской службе в Кутаиси. Сложно судить, было ли детство у Генрика счастливым. Известно, что мальчик рано потерял отца. И в 11 лет, по получению начального образования, мать забрала его в Италию для продолжения учебы.

История, которая может стать кинохитом, или Тифлисская сага о борьбе за равноправие >>>

Его ученик, академик Вахтанг Беридзе писал: "К сожалению, подробные сведения о фактах и датах пройденной им жизни у нас не имеются; его личное дело, которое хранилось в Тбилисской академии художеств, потеряно. Но многое мы все-таки можем восстановить, раз знаем о его творчестве последние десятилетия, а главное то, что он создал как художник и то, что сохранило свое значение".

По окончанию художественной академии во Флоренции, Генрик вернулся в Грузию. Прошел обязательную военную службу и отбыл снова в Европу. На сей раз в Германию, где постигал азы архитектурного искусства. Домой художник вернулся в 1898 году. С того самого момента он навсегда связал свою жизнь с грузинской культурой.

Педагог и супруг

Образование, полученное за рубежом, ценилось во все времена. Поэтому молодой, энергичный и способный Генрик уже через три года после своего возвращения из Европы приступает к преподаванию в художественном училище Кавказского общества поощрения изящных искусств.

Коллеги уважают и может даже втайне завидуют, ведь это же несомненный успех – облачение в педагогическую мантию в столь раннем возрасте. Студенты в нем души не чают, потому что он отдается этому делу с душой.

Формула любви по-тбилисски, или В поисках утраченного >>>

После обретения Грузией независимости, Гриневского назначают директором этого же училища. А позже он становится одним из основателей и первым педагогом Тбилисской академии художеств, основанной по указу Народного комиссариата просвещения 8 марта 1922 года. В Академии художеств Гриневский в разное время занимал должность проректора и декана, а по совместительству преподавал архитектуру в Индустриальном институте на строительном факультете. Гриневский обучал студентов архитектурному чертежу и акварельной живописи.

Некоторые из своих лекций Гриневский предпочитает читать в своей мастерской. Она у Гриневского помещалась в одном из флигелей старого корпуса Академии художеств. В корпусе было несколько залов. В одном из них, с куполом, размещалась мастерская Гриневского. Здания этого, к сожалению, не сохранилось. По некоторым сведениям, эта мастерская служила художнику одновременно и жильем.

Студенты любили его лекции. Еще бы, ведь окружали их не казенные стены кабинетов, а книги, картины, декоративные вещи. В мастерской царила какая-то необыкновенная, возвышенная атмосфера.

Каждую лекцию Генрик превращал в священнодействие. И задания давал своим студентам с учетом пристрастий и возможностей каждого из них. По соседству с его мастерской помещалась студия его супруги, прославленной балерины и педагога балета Марии Перини.

В этой студии овладевали танцевальным мастерством все артисты грузинского балета двадцатых и начала тридцатых годов. Учениками ее балетной студии были такие известные танцоры, как Вахтанг и Тамар Чабукиани, Елена Чикваидзе, Елена Гварамадзе, Ирина Алексидзе и другие.

Любопытно, как произошло знакомство художника с балериной. Насколько романтичными были эти отношения и как сложилась бы их судьба, не случись трагедии. Между собой супруги говорили только на итальянском языке.

Иллюстратор и знаток литературы

Есть в жизни этого человека одна примечательная деталь. Гриневский был первым иллюстратором произведений поэта, писателя и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.

В годовщину смерти Ильи Чавчавадзе, специальная комиссия под руководством выдающегося грузинского историка Иванэ Джавахишвили решает издать сборник его произведений. А иллюстратором академического издания сочинений Ильи Чавчавадзе комиссия выбрала Генрика Гриневского. Оплатил издание этой книги врач и общественный деятель, оборудовавший в 1896 году у себя дома в Тбилиси первый рентгенный кабинет Михаил Гедеванишвили.

Выход книги стал большим событием для грузинских читателей. Впервые произведения поэта, писателя и лидера национально-освободительного движения были собраны в сборник. Конечно, иллюстрации к произведениям Чавчавадзе создавались ранее и другими художниками. Но художественное оформление Гриневского оказалось самым удачным, и наиболее ярко и выразительно передающим характер героев, культуру бытия народа.

В собственных иллюстрациях художник постарался приблизиться к замыслу автора. Труд художника-иллюстратора напоминает чем-то работу переводчика, который практически "залезает в шкуру" писателя. Гриневскому это удалось более чем. Передать в точности мысль, идею писателя, Гриневскому помогло его многолетнее изучение истории, этнографии и архитектуры Грузии.

Гриневский выполнил более чем 35 рисунков к произведениям Ильи Чавчавадзе. Такого количества иллюстраций к произведениям писателя не создавал до Гриневского никто. Гриневский так долго и глубоко изучал грузинские традиции в культуре, архитектуре, что пропитался ими и стал, пожалуй, самым грузинским среди всех художников негрузинского происхождения.

Художник, ученый и русская рулетка

Круг интересов у Генрика Федоровича был широк. Помимо занятий творчеством и педагогической деятельности, Генрик Гриневский пробовал себя в театре.

В 1910 году театральный режиссер Валериан Шаликашвили совместно с Дмитрием Эристави поставил спектакль "Родина". А в качестве сценографов и художников режиссер пригласил скульптора Якоба Николадзе и художника Генрика Гриневского.

Грузинский театральный сезон открывался традиционно именно этим спектаклем. Премьера этого сезона запомнилась благодаря новому художественному оформлению пьесы.

Об этом наперебой писали газеты тех лет. Впрочем, главным среди множества его занятий оставалось изучение памятников древнегрузинского зодчества.

Гриневский участвовал в организации историко-этнографического музея и в научно-художественных экспедициях, организованных этим музеем по регионам страны. Он путешествовал по Грузии и делал зарисовки памятников. Участвовал в научных экспедициях, организованных грузинским ученым Эквтиме Такаишвили.

Гриневский выполнял архитектурные обмеры памятников и с натуры делал их акварельные зарисовки. В результате этих исследований родился цикл акварельных зарисовок "Древняя архитектура Грузии", трудов по классическому орнаменту и использованию цвета в оформлении архитектурных сооружений.

Любовь и верность этому делу Генрик пронес через всю жизнь. Наиболее ярко его приверженность к национальной и традиционной архитектуре отразилась в самой значительной его работе. Накопленные за многие годы знания нашли реализацию в грандиозном и замечательном оформлении здания Грузинского дворянского банка.

У каждого большого мастера есть одна самая важная работа. Труд, который становится апофеозом всех исканий и творческих мытарств. Таким в карьере художника стало оформление банка.

Конкурс на проект строительства здания Грузинского дворянского банка прошел в 1912 году. В условиях конкурса было указано, что строение должно быть в "грузинском" стиле. Больше всего из представленных работ этим условиям соответствовал проект архитектора Анатолия Кальгина и художника Генриха Гриневского. Оба конкурсанта прекрасно разбирались в средневековой грузинской архитектуре.

В итоге архитектурную часть закрепили за Кальгиным, а оформление – за Гриневским. Под декоративным оформлением подразумевалось как наружное украшение фасада орнаментами, так и роспись внутренних стен и потолка. Отсюда такое множество элементов церковной архитектуры, характерной для X-XIII веков. Банк просуществовал в этом здании до 1917 года. А потом произошла национализация.

Библиотека поселилась тут в 1929 году. Генрик же после оформления банка продолжал преподавать, занимался научной деятельностью и творчеством. Тучи начали сгущаться в начале 30-х, когда в академии начали проводить "чистки". Это приняло настолько массовый характер, что пришлось даже закрыть Академию художеств на некоторое время.

Очередь дошла и до него. А в этой системе, как в русской рулетке, никогда не знаешь, сколько патрон в обойме. Повезет, значит сошлют в лагеря без права переписки. Генрику не повезло. В декабре 1937 года его арестовали и обвинили в предательстве родины.

В обвинительном акте отмечалось, что он в течение 20 лет занимался шпионажем в пользу иностранных государств. Снабжал сведениями и вербовал новых сотрудников. В марте 1938 года Гриневский был расстрелян. Ему на тот момент было 68 лет.

Марию Перини в тот же год депортировали из страны, как супругу врага народа. Она скончалась в 1939-м во Франции. Наследников у художника не осталось. Богатый же архив, был весь уничтожен. Уцелела лишь малая часть его работ, которая хранится в музее искусств им. Шалвы Амиранашвили.